لاہور: (ڈاکٹر زاہد منیر عامر) اسلام دین اعتدال ہے، جس نے درمیانی راہ کو بہترین قرار دیا اور ماضی میں پائے جانے والے انتہائی رویوں میں درمیانی راستہ اختیار کیا، قومیں جب اپنے اقتدار اعلیٰ سے محروم ہوجاتی ہیں تو ان کے فلسفہ ٔحیات سے متعلق سوالات جنم لینے لگتے ہیں۔

برصغیر پاک و ہند میں مسلم اقتدار کے زوال اور انگریز استعمار کی آمد کے بعد بھی ایسا ہی ہوا اور اسلام کی تعبیر وتشریح کے نئے نئے مکاتب فکر وجود میں آنے لگے، ان مکاتب فکر میں سرسید احمد خان نے اپنے تصور اسلام کی توسیع و اشاعت کیلئے علی گڑھ میں ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی اور دوسری طرف سرسیّد سے اختلاف رکھنے والے علماء نمایاں تھے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ سر سیّد کی مخالفت کی بلکہ اپنے تصور اسلام کے مطابق دینی اداروں کی بنیاد رکھی اور تحریکوں کی قیادت کی ایسے اداروں میں دارالعلوم دیوبند کا نام نمایاں ہے، جس کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے۔

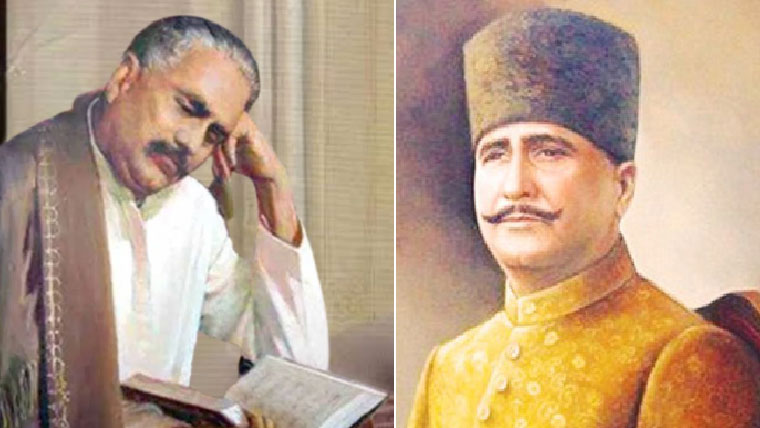

نئے اور بدلے ہوئے حالات میں اسلام کی یہ دو تعبیریں بجائے خود دریا کے دو کنارے بن گئیں، اقبالؒ ان دونوں تصورات کا نقطہ اتصال ہیں جس نے مغرب کی دانش گاہوں سے تعلیم حاصل کی اور اپنے مشرقی سرمائے کو اپنی آنکھ کا سرمہ بنائے رکھا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاں ایک ایسے معتدل تصور نے جنم لیا جو اس کے معاصرین میں کمیاب ہے۔

اقبالؒ کے معتدل رویے کی بنیاد جہاں ان کا دوطرفہ، معروضی، وسیع البنیاد مطالعہ ہے، وہاں ان کا تصور تاریخ بھی اس کی بنیاد بنا، اقبالؒ نے تاریخ کو علمی اور فلسفیانہ حوالے سے دیکھا جس کے نتیجے میں ان کے ہاں نہ صرف تاریخ بلکہ مذہب کے حوالے سے بھی جامع اور اعتدال پسند تصور نے جنم لیا، یہ تصور چونکہ عام اور روایتی تصورات سے ہٹ کر ہے اس لئے وہ روایتی تصورات کے حامل علماء اور قارئین کے ممکنہ ردعمل سے بھی اپنے کشادہ دل قاری کو آگاہ کرتے ہیں۔

انہوں نے مختلف زمانوں کے فکری دھاروں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ماضی میں مذاہب قومی، نسلی یا نجی دوائر میں محدود رہے لیکن اسلام نے اس حقیقت کو آشکار کیا کہ مذہب قومی ہے نہ نسلی نہ ذاتی بلکہ خالصتاً انسانی معاملہ ہے، انہوں نے کہا: ’’اسلام اصطلاح کے مفہوم قدیم کے مطابق ایک مذہب نہیں بلکہ یہ تو ایک رویہ ہے، ایسی آزادی کا رویہ جو کائنات کے ساتھ حریفانہ کشاکش کی ترغیب دیتا ہے، دراصل یہ دنیائے قدیم کے تمام تصورات کے خلاف ایک احتجاج ہے، مختصراً اسلام انسان کا حقیقی انکشاف ہے‘‘۔

اس نئے زاویۂ نگاہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اقبالؒ مذہب کو ایک متحرک مظہر قرار دیتے ہیں، ایک ایسا متحرک مظہر جس کا تحرک کشاکش سے عبارت ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی خفتہ و خوابیدہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور اس پر ایک نیا جہان امکانات منکشف ہوتا ہے، یہ مذہب کا ایسا تصور ہے جو سراسر غیر روایتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر مذہب ایسا ہی انقلاب آفریں رویہ ہے تو طول تاریخ میں اس کی یہ انقلابیت کیوں نمایاں دکھائی نہیں دیتی؟ مذہب کا یہ حقیقی تصور پیش کرنے والے اقبالؒ نے اس سوال سے اغماض نہیں برتا بلکہ اس سوال کی تحقیق بڑی باریک نگاہی سے کی ہے، اس حوالے سے اقبالؒ کا نتیجہ تحقیق یہ ہے کہ تاریخ پر یونانی فلسفہ چھایا ہوا ہے، یونانی فلسفیانہ روایت،بعد کے زمانوں میں عیسائیت، یہودیت اور اسلام کی تاریخ پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔

اقبالؒ کے خیال میں اس فکری روایت کا بنیادی نقطہ عدم تحرک ہے، افلاطون اورارسطو خدا کو محرک ِاوّل سمجھتے ہیں لیکن خود خدا ان کے نزدیک غیر متحرک ہے، اواخر چھٹی صدی قبل مسیح کے مفکر ہراقلیطوس Heraclitous نے حرکت کو حقیقی قرار دیا لیکن اس کے ہاں بھی یہ حرکت دائروی حرکت میں تبدیل ہوگئی، یہی صورت بعدازاں رواقیینSatoic کے ہاں بھی پیش آئی۔

اقبالؒ نے لکھا ہے: ’’یونانیوں کے نزدیک زمانے کی یا تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی جیسا کہ زینو اور افلاطون کا خیال تھا یا یہ کہ وہ ایک دائرے میں گردش کرتا رہتا ہے جیسا کہ ہراقلیطوس اور رواقین نے اس کا تصور کیا، حالانکہ ہم کسی تخلیقی حرکت کے پیش رس اقدامات پر جس معیار کی رو سے بھی حکم لگائیں گے اس حرکت کا تصور بطور ایک دائرے کے کیا گیا تو اس کی خلاقی کالعدم ہوجائے گی، دوامی رجعت، دوامی تخلیق نہیں اسے دوامی تکرار ہی کہا جائے گا‘‘۔

دائروی حرکت کے اس تصور نے بہت قبولیت حاصل کی، مسلم فکر کی تاریخ کا ایک پورا دور اس تصور سے متاثر دکھائی دیتا ہے، جب کہ اسلام اس تصور پر یقین نہیں رکھتا لیکن اہلِ اسلام کو اس حقیقت تک پہنچنے میں وقت لگا، بقول اقبالؒ: ’’جب مسلمان رفتہ رفتہ اس حقیقت کو پا گئے کہ کائنات میں روانی اور حرکت ہے، وہ متناہی ہے اور اضافہ پذیر تو انجام کار یونانی فلسفہ کی مخالفت پر، جس کا اپنی حیاتِ ذہنی کی ابتدا میں انھوں نے بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا تھا، اتر آئے‘‘۔

شروع شروع میں تو انہیں اس امر کا احساس نہیں ہوا کہ قرآن مجید کی روح فلسفۂ یونان کے منافی ہے اور اس لئے حکمت یونان پر اعتقاد کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ بھی فکر یونان ہی کی روشنی میں کیا، لیکن قرآن مجید کا زور چونکہ محسوس اور ٹھوس حقائق پر ہے اور حکمت ِیونان کا حقائق کی بجائے نظریات پر، لہٰذا ظاہر ہے یہ کوششیں ایک نہ ایک دن ضرور ناکام رہتیں۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ اسی کوشش کی ناکامی تھی جس کے بعد اسلامی تہذیب وثقافت کی حقیقی روح برسرِکار آئی، حتیٰ کہ تہذیب جدید کے بعض اہم پہلوؤں کو دیکھیے تو ان کا ظہور بھی اسی کا مرہون منت ہے، اقبالؒ کہتے ہیں ’’اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ فکر ودانش کی دنیا میں اسلام کے لائے ہوئے انقلاب کو دیکھ سکیں جو اس نے یونانی فلسفے کے خلاف پیدا کیا‘‘۔

اقبالؒ کے نزدیک حکمت یونان کے خلاف اسلام کے لائے ہوئے اس انقلاب نے علم کی تمام شاخوں میں ظہور کیا، ریاضی، طب، فلکیات جیسے علوم بھی اس انقلاب سے متاثر ہوئے، اقبالؒ کے نزدیک حکمت یونان کی اساس جمود پرستانہ ہے، یہ جمود پرستی اقبالؒ کو اس کے خلاف آمادئہ پیکار کر دیتی ہے اور وہ تاریخ اسلام میں بھی جہاں جہاں اس کے اثرات دیکھتے ہیں، ان پر تنقید کیلئے نوکِ قلم سے نوکِ خنجر کا کام لیتے دکھائی دیتے ہیں، اسرارِ خودی میں حافظ شیرازی پر تنقید ہو یا عراقی کی تردید، وہ ان کے پیچھے افلاطونی نظریات کو کار فرما دیکھتے ہیں اور وہ افلاطون کو راہبِ دیرینہ اور گوسفندِ قدیم قراردیتے ہیں۔

قرآن اور حکمت یونان کے درمیان جس بنیادی فرق کی طرف سطورِ بالامیں اشارہ کیا گیا ہے، یہ وہی فرق ہے جو بعد کے زمانے میں مذہب اور سائنس کے فرق کے طور پر سامنے آیا، اقبالؒ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب میں مذہب اور سائنس کا تفاوت، مذہب کے عمومی مزاج کی سائنس سے عدم مطابقت کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ اسے مذہب اور سائنس کے تفاوت کی بجائے عیسائیت اور سائنس کی چپقلش سے تعبیرکرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔

ایک زمانے میں ڈاکٹر جان ولیم ڈریپر کی کتاب ’’A Conflict Between Religion and Science.‘‘کا بہت شہرہ تھا اس کتاب سے متعلق بھی اقبالؒ کی رائے یہ تھی کہ اسلام کا مزاج سائنس سے متصادم نہیں بلکہ سائنس کا منہاج دراصل مسلمانوں کی دریافت ہے لیکن یورپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔

اقبالؒ کے نزدیک ’’معرکۂ مذہب و سائنس‘‘ اصل میں مذہب اور سائنس کی ہنگامہ آرائی کی مظہر نہیں بلکہ عیسائیت اور سائنس کے تصادم کی تاریخ ہے، اس تصادم کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کے علما و حکما مسلمانوں کی علمی ترقی سے متاثر ہوئے تو اہلِ فرنگ کے خیالات میں زبردست انقلاب پیدا ہونے لگا اور رومن کیتھولک مذہب والے اس علمی انقلاب سے متصادم ہوئے۔

ڈاکٹر ڈریپر نے اسی انقلاب کی تاریخ لکھ دی، اقبالؒ نے لکھا ہے کہ یورپ نے اس حقیقت کو اگرچہ بہت دیر میں تسلیم کیا لیکن بالآخر اسے اس کا اعتراف کرنا ہی پڑا، اس حوالے سے انہوں نے روبرٹ بریفالٹ (Robert Briffault)کی کتاب (The Making of Humanity)’’ تشکیل انسانیت ‘‘کا ایک اقتباس بھی نقل کیا ہے: ’’ہم جسے سائنس کہتے ہیں یورپ میں اس کا ظہورتحقیق و تفتیش کی جس نئی روح کی بدولت ہوا وہ نتیجہ تھی اس کے نئے نئے منہاجات تحقیق، منہاج تجربی ، مشاہدے ، پیمائش اور ریاضی کی ایک ایسی شکل میں نشوؤنما کا جس سے اہل یونان سرتاسر بے خبر تھے، یہ نئی روح اور نئے منہاجات یورپ میں عربوں ہی کے ذریعے پھیلے۔

اقبالؒ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو تجربی طریقے کا سبق اسلام ہی نے دیا تھا، انہوں نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ ’’یہ کہنا کہ تجربی منہاج (Experimental method)کی دریافت کا سہرا مغرب کے سر ہے ، سر تا سر غلط ہے‘‘ ،انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ راجربیکن (Roger Bacon) کے تصوراتِ سائنس کا مآخذ بھی اسلامی علوم ہیں، ان کے بقول راجر بیکن نے علم و حکمت کا درس لیا تو کہاں سے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے اندلس کی اسلامی درس گاہوں میں، انہوں نے بیکن کی تصنیف ’’Opus Majus‘‘کے پانچویں باب کو ابن الہیثم کی بصریات (optics )کا چربہ قرار دیا۔

اسلام کے نزدیک زندگی کی بنیاد ٹھوس حقائق پر ہے، اقبال بجا طور پر اپنے تصورات کی اساس قرآن میں تلاش کرتے ہیں ،’’قرآن کی تعلیم دراصل انفس و آفاق میں غوروتدبر کی تعلیم ہے، اقبالؒ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کے ہر صفحہ پر انسان کو مشاہد ہ اور تجربہ کے ذریعے علم حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور منتہائے نظر یہ بتایا گیا ہے کہ قواے فطرت کو مسخر کیا جائے چنانچہ قرآن پاک تو صاف الفاظ میں انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر وہ قواے فطرت پر غلبہ حاصل کر لیں گے تو ستاروں سے بھی پرے پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے۔

جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود

کہ خالی نہیں ہے ضمیرِ وجود

ہر اک منتظر تیری یلغار کا

تری شوخیِ فکر و کردار کا

یہ ہے مقصدِ گردشِ روزگار

کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار

…………

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا

کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

…………

اقبالؒ کے نزدیک جذبہء تخلیق و ارتقا ہی کا دوسرا نام عشق ہے اور دنیا کو جس مثبت اور تازہ روشِ فکر کی ضرورت ہے وہ تخلیقی سوچ ہی کے نتیجے میں ممکن ہے، عشق تخلیقی سوچ کا محرک ہے اور حرکت کے بغیر زندگی ممکن نہیں اس لئے زندگی حرکت و انقلاب سے عبارت ہے، حرکت و انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جہان تازہ، نئے خیالات اور تخلیقی سوچ کو کروٹ دیتا ہے، اس لئے جب تک تخلیقی سوچ زندہ ہے انسان ترقی کرتا رہے گا۔

پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر جامعہ پنجاب کے ادارہ زبان و ادبیات کے ڈائریکٹر ہیں، 650 سے زائد ریسرچ آرٹیکل لکھ چکے ہیں، 52 کتب شائع ہو چکی ہیں، ملکی و غیر ملکی جریدوں میں ان کے مضامین چھپتے رہتے ہیں۔